A propos de la note que j’ai publiée ici, au sujet du Masonic Christmas Gift Pack, mon ami Julian Rees, maçon et auteur bien connu et respecté en Angleterre, que j’ai du reste cité dans ce même post, me prie de rectifier ce qu’il considère comme des erreurs factuelles. Je le fais bien volontiers, d’une part parce qu’il a en partie raison, ensuite parce que cela me permet de préciser certains points.

1. Julian me fait observer que la proposition de « cadeau de Noël maçonnique » pouvant conduire son heureux bénéficiaire à adhérer à la Fédération britannique du Droit Humain, date de l’automne 2012 – et non 2013 – et que, du reste, elle n’a pas été réitérée après le Noël 2013.

Je ne le conteste absolument pas, mais outre que mon propos n’était pas de relayer un événement d’actualité, il reste que cette information était bien réelle et que je ne l'ai pas inventée ! Elle avait d’ailleurs été reprise dans la presse anglaise en son temps.

Je voulais simplement montrer que la franc-maçonnerie anglaise peut, elle aussi, recourir à des techniques de recrutement de ses membres qui peuvent paraitre étranges, même à des français. Après l’étonnante communication sur son image dans laquelle semble s’être engagée la Grande Loge Unie d’Angleterre, il fallait pointer que la « crise de recrutement » atteint aussi toute la franc-maçonnerie en Grande-Bretagne, y compris dans des Obédiences marginales comme le Droit Humain anglais – qui compte une douzaine de loges et quelques petites centaines de membres. Cela n'avait évidemment aucune intention désagréable, en particulier à l'égard du Droit Humain que je respecte et où je compte de nombreux amis – en France et en Angleterre.

2. Julian m’indique également que désormais la dénomination de la Fédération britannique n’est plus « British Federation of the International Order of Co-Freemasonry, Le Droit Humain », mais « British Federation of the International Order of Freemasonry for Men and Women, Le Droit Humain », et il a tout à fait raison. Je dois dire que l’illustration que j’ai publiée était obsolète car le moteur de recherche Google, quand on appelait « Droit Humain British Federation », proposait en premier lieu cette version ancienne. Dont acte.

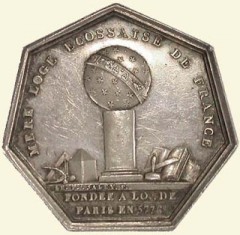

Une des premières images proposées par Google.fr

quand on tape "Droit Humain British Federation" en 2014

Il n’en demeure pas moins que si, dans le site actuel, en 2013, à l'adresse http://www.freemasonryformenandwomen.co.uk/le titre de l’Obédience a bien changé, dans une autre version toujours en ligne à l'adresse http://www.droit-humain.org/uk/ qui semble dater de 2005, le nom avait déjà changé mais le sceau qui l’accompagne porte toujours la mention « Co-Freemasonry », comme on peut facilement le voir ci-dessous, et que cette expression est reprise en plusieurs endroits dans les différentes sections du site que j’ai lu dans son intégralité. Il est donc partiellement inexact de dire que le terme « Co-Masonry » n’est plus en usage dans le Droit Humain britannique.

Sceau figurant sur le site 2005 (toujours en ligne)

Le nom de la Fédération avait déjà changé...

En somme, le changement opéré serait équivalent à ce qui se passerait si le Droit Humain français, au lieu de se dire « Fédération française de l’Ordre maçonnique mixte international, Le Droit Humain », comme il l’a toujours fait jusqu’à ce jour dans ses documents officiels, décidait de se nommer désormais « Fédération française de l’Ordre maçonnique international pour les hommes et les femmes, Le Droit Humain »…

La question intéressante, à laquelle je n’ai pour l’instant aucune réponse certaine, est de savoir pourquoi on a procédé à ce changement. Le terme « Co-Masonry » a-t-il dû paraître obscur à nombre de profanes en Grande-Bretagne ? Mais d’où vient au juste ce néologisme anglais, apparemment problématique de nos jours, et si difficilement traduisible en français ?

C’est à Annie Besant, fondatrice du Droit Humain anglais et qui a présidé aux destinées de sa Fédération britannique jusqu’à sa mort en 1933, que nous pouvons le demander. En 1927 lors d’une commémoration par la Fédération britannique de la fondation du Droit Humain, elle s’en est en effet expliquée :

« En formant [en Angleterre] ce qui, en France où l’Ordre est né, avait pris le nom de « Maçonnerie Mixte » [en français dans le texte], nous avons pensé que ce ne serait pas un nom très favorable pour nous en Angleterre, et que ce terme pourrait être mal compris [!], et c’est pourquoi nous avons d’abord choisi le terme « Franc-Maçonnerie Conjointe » [« Joint Freemasonry » - encore une tournure anglaise de traduction plus que délicate (« affiliée », « associée », ?, etc.)] et, un peu plus tard, en nous inspirant des modes d’éducation qui réunissaient des garçons et des filles, nous avons utilisé le préfixe « Co » pour décrire notre option, et nous nous sommes appelé la « Co-Masonry ».

Au détour d’une phrase (soulignée plus haut), Annie Besant nous donne la clé de cette expression que, faute de mieux, nous avons toujours traduite par « Maçonnerie mixte » alors qu’il faudrait traduire littéralement par « Co-Franc-Maçonnerie », ce qui ne veut effectivement pas dire grand-chose aux français mais renvoie, en Angleterre, à un grand débat de la fin du XXème : celui de la « Coeducation » ! A l’occasion d’une recherche sur un problème de vocabulaire maçonnique, c’est en fait tout un continent un peu oublié qui reparait à nos yeux ! Je ne ferai que l’évoquer ici – une preuve de plus que la franc-maçonnerie conduit à tout…

En Angleterre, comme en Europe en général, à la fin du XXème siècle, on concevait difficilement d’éduquer et d’instruire les garçons et les filles ensemble, dans les mêmes établissements scolaires. Les Etats-Unis furent les premiers à adopter ce nouveau système d’éducation. Le terme « coeducation » y fut utilisé pour la première fois en 1774 et le concept correspondant fut peu à peu mis en œuvre.

Vers 1900 la plupart des établissements scolaires américains fonctionnaient selon le mode « codeducational ». En Europe, les premières universités à franchir le pas furent celles de Bologne et de Londres – précisément le University College London en 1878 !

Annie Besant (au centre) avec les membres de la Loge Human Duty,

première loge du Droit Humain en 1902

Lorsque le Droit Humain est fondé en terre britannique, en 1902, et se cherche un nom, le thème de la « coeducation » est donc à la mode et le mot est parfaitement connu. Annie Besant a eu l’intuition que l’introduire en franc-maçonnerie, à l’imitation d’un grand projet éducatif, serait une bonne idée.

En d’autres termes, il est apparu que le terme « mixte » (joint, mixed, etc.) n’avait pas bonne presse en Angleterre à la fin du XIXème où l’on estimait totalement impensable, ou pour le moins déplacé que des hommes et des femmes participent aux mêmes clubs, et donc aussi aux même loges ! A l’évocation d’une promiscuité jugée dangereuse par certains (il parait que c’est toujours le cas dans divers milieux maçonniques ...), on a alors préféré la référence à la coeducation, bien plus positive et qui prenait à la même époque son essor dans les milieux cultivés et libéraux du pays : la « Co-Masonry » devenait le pendant sociétal – comme on dirait de nos jours – de la « Co-Education », prônant que les hommes et les femmes, tout comme les garçons et les filles, puissent partager les mêmes préoccupations et les mêmes activités, sur un pied d’égalité. Il semble manifestement que cette référence ne soit plus aussi séduisante, ni peut-être politiquement correcte, aux yeux des anglais de nos jours…

Du reste, il faut rappeler qu’en 2001, une scission du Droit Humain anglais a donné lieu à la création de la Grand Lodge of Freemasonry for Men and Women qui prétend demeurer sur les principes fondateurs de la Fédération britannique du Droit Humain. Ce "nouveau" vocabulaire n’est donc pas vraiment une innovation.

Une obédience fondée en Grande Bretagne en 2001

et qui prétend y maintenir les principes fondateurs du Droit Humain

Ce qui est également intéressant, et fait le lien avec le point suivant, c’est que l'une des raisons alléguées par les quelques loges et quelques dizaines de membres qui ont quitté le Droit Humain britannique était qu’on prétendait, au niveau international de l’Ordre, leur imposer de ne plus faire obligatoirement référence à un Être Suprême (Supreme Being) comme cela avait toujours été le cas en Angleterre, y compris au Droit Humain !

Ceci nous amène justement à examiner la critique suivante de Julian Rees :

3.Julian me signale en effet que la référence au Grand Architecte de l’Univers n’est pas obligatoire au sein du Droit Humain International, que certaines loges y font référence et d’autre pas. C’est là une réalité évidente que connaissent parfaitement les maçons français qui fréquentent le Droit Humain, en France ou en Belgique notamment.

Cela fait du reste écho à ce que viens de mentionner à propos de la création d’un nouvelle Grande Loge mixte en Grande-Bretagne en 2001, et pourtant…

Pourtant, quand on consulte le site (2013) du Droit Humain britannique, on peut lire (je cite d'abord en anglais) :

" Freemasons acknowledge the existence of a Creative Principle, designated by some as the Supreme Being, and referred to by many Freemasons as the Great Architect of the Universe. "

" Les francs-maçons reconnaissent l’existence d'un Principe Créateur que certains nomment l’Être Suprême et que de nombreux francs-maçons évoquent sous le nom de Grand Architecte de l'Univers."

Pour mémoire, dans le site 2005, toujours en ligne, on peut relever ce passage sans équivoque :

" Since its foundation, the British Federation has followed the United Grand Lodge of England in its tenets and approach to Freemasonry. All Lodges and Chapters in the Federation work to the Great Architect of the Universe and the Federation asserts the existence of a Creative Principle. "

« Depuis sa fondation, la Fédération Britannique a suivi la Grande Loge Unie d’Angleterre (sic !) dans ses principes et son approche de la franc-maçonnerie. Toutes les Loges et tous les Chapitres de la Fédération travaillent au Grand Architecte de l’Univers et la Fédération affirme l’existence d’un Principe Créateur. »

Je pense que cela se passe de tout commentaire…et montre aussi que la logique anglaise nous échappera toujours ! Mais cela nous renseigne aussi sur la singularité du Droit Humain britannique - qui ne fait que refléter celle de la franc-maçonnerie anglaise dans son ensemble.

4.Julian conteste enfin le fait que j’ai écrit que les loges du Droit Humain britannique pratiquent "pour la plupart" un rituel « très peu laïque » de type "Emulation". Il nie que ces loges pratiquent effectivement ce qu'on appelle en Angleterre "Emulation Working". Sur ce point, il a entièrement raison, mais mon approximation était délibérée et je dois dire pourquoi.

Julian Rees, avant de quitter la GLUA, a été membre de la Loge de Perfectionnement Emulation, le temple de ce « working » (« style » de rituel) parmi les plus célèbres de la maçonnerie anglaise. Je comprends parfaitement qu’il puisse dire, en toute rigueur, que les loges du Droit Humain britannique ne pratiquent nullement ce rituel…sauf que ce qu’elles font ressemblent beaucoup, et même énormément, à ce que les français appellent – abusivement ! – « Emulation »…

Une plus longue explication serait ici nécessaire. Je consacrerai donc un peu plus tard un post à cette question très intéressante – et surprenante pour nombre de maçons français – des « workings » de la maçonnerie anglaise en général, et des variétés de rituels en usage dans le Droit Humain anglais en particulier.

En attendant, je voulais seulement souligner qu’il ne faut pas voir le Droit Humain britannique comme un décalque du Droit Humain français ou belge, par exemple, dont les histoires sont très différentes et qui se sont développés dans des contextes politiques, sociaux, culturels et religieux bien différents de celui de l’Angleterre, et que les rituels que l’on pratique au sein de la Fédération britannique en portent inéluctablement la marque, très reconnaissable au premier coup d’œil…

PSAprès mise en ligne de ce post, notre TCS Yvette R., GM du Droit Humain, qui me fait l'honneur de suivre régulièrement ce blog, me confirme que si le DH anglais a substitué l'expression "for Men and Women"à "Co-Masonry", c'est toujours parce que l'idée de "mixité" induite par "Co-Masonry" est apparue - de nos jours encore - gênante, voire "péjorative", pour les membres anglais du DH. Je la remercie de cette information qui montre bien que les craintes exprimées par Annie Besant en 1927 étaient fondées et que l'on ne peut jamais détacher la franc-maçonnerie du contexte culturel dans lequel elle se développe...

haut, d’avoir véritablement « inventé » le Nombre d’or auquel il donnera une signification tout à fait nouvelle. Dans deux ouvrages publiés entre 1927 et 1931

haut, d’avoir véritablement « inventé » le Nombre d’or auquel il donnera une signification tout à fait nouvelle. Dans deux ouvrages publiés entre 1927 et 1931

haut dans les Règlements de Mère Loge Écossaise du Contrat Social de Paris, datés de 1780, et dans ceux de la "la Maçonnerie Écossaise" (sans rapport avec le REAA) imprimés en 1805, toujours à Paris, par la Mère Loge Écossaise de Saint Alexandre d’Écosse, du Rite Écossais Philosophique.

haut dans les Règlements de Mère Loge Écossaise du Contrat Social de Paris, datés de 1780, et dans ceux de la "la Maçonnerie Écossaise" (sans rapport avec le REAA) imprimés en 1805, toujours à Paris, par la Mère Loge Écossaise de Saint Alexandre d’Écosse, du Rite Écossais Philosophique. Ce grade a été connu et diffusé dans les milieux maçonniques français dans le courant des années 1760, où il apparait incontestablement comme l'équivalent français de l’Installation secrète anglaise. Naturellement, il est clair que le contenu symbolique (mot, signe, attouchement, etc) n'a rigoureusement aucun rapport avec celui de l'Installation anglaise, et il est certain que ce grade est d'origine purement continentale et sans aucun rapport avec la cérémonie britannique. Il confirme cependant sans équivoque que le notion qu'un Vénérable devait posséder, pour exercer sa charge, une qualification spéciale, ici renfermée dans un grade particulier, était déjà présente dans la maçonnerie française dès cette époque.

Ce grade a été connu et diffusé dans les milieux maçonniques français dans le courant des années 1760, où il apparait incontestablement comme l'équivalent français de l’Installation secrète anglaise. Naturellement, il est clair que le contenu symbolique (mot, signe, attouchement, etc) n'a rigoureusement aucun rapport avec celui de l'Installation anglaise, et il est certain que ce grade est d'origine purement continentale et sans aucun rapport avec la cérémonie britannique. Il confirme cependant sans équivoque que le notion qu'un Vénérable devait posséder, pour exercer sa charge, une qualification spéciale, ici renfermée dans un grade particulier, était déjà présente dans la maçonnerie française dès cette époque. l'instruction qui le termine, que ce grade qui est une conclusion très satisfaisante est le dernier terme du Régime, qu'il n'a rien de plus à lui demander ni à en attendre. Malgré cette déclaration, quelques uns par ci, par là, se plaisent à penser qu'au-delà de ce grade, existent encore quelques grades ou instructions d'un ordre et d'un genre plus élevé. Mais si cette conjecture était fondée, il n'en résulterait pas moins que quelque chose qui serait au delà, n'étant ni annoncée ni avouée, c'est-à-dire ni reconnue par les Directoires et les Régences, personne n'a le droit de le leur demander et que toute sollicitation serait inutile et déplacée. »

l'instruction qui le termine, que ce grade qui est une conclusion très satisfaisante est le dernier terme du Régime, qu'il n'a rien de plus à lui demander ni à en attendre. Malgré cette déclaration, quelques uns par ci, par là, se plaisent à penser qu'au-delà de ce grade, existent encore quelques grades ou instructions d'un ordre et d'un genre plus élevé. Mais si cette conjecture était fondée, il n'en résulterait pas moins que quelque chose qui serait au delà, n'étant ni annoncée ni avouée, c'est-à-dire ni reconnue par les Directoires et les Régences, personne n'a le droit de le leur demander et que toute sollicitation serait inutile et déplacée. »

puisqu’on en trouve les manuscrits à la bibliothèque municipale de Lyon, dans le fonds Willermoz. Ces textes ont d'ailleurs été publiés une première fois avant la dernière guerre dans un ouvrage de Paul Vuilliaud, Joseph de Maistre Franc-Maçon

puisqu’on en trouve les manuscrits à la bibliothèque municipale de Lyon, dans le fonds Willermoz. Ces textes ont d'ailleurs été publiés une première fois avant la dernière guerre dans un ouvrage de Paul Vuilliaud, Joseph de Maistre Franc-Maçon