Un ouvrage à venir, dont les « bonnes feuilles » ont été publiées sur un blog « ami », et dû à la plume inspirée (?) d’Alain Bernheim, cloue au pilori un certain nombre d’auteurs, dont votre serviteur, d’autres vivants mais aussi des morts qui n’échappent pas à la verve incendiaire de l’auteur. Attendons que l’ouvrage – déjà primé par la Grande Loge de France avant d’avoir paru (!), ce qui est assez original et en dit long – soit effectivement publié pour dire ce que l’on doit en penser. Je n’y manquerai pas, et avec moi tous les auteurs mis en cause, on s’en doute.

On peut en effet chercher, par légèreté, par duplicité ou par calcul, à tout rendre incompréhensible et douteux. En attendant, et sans verser dans la polémique acide et outrageante qui n’est pas mon style mais qui imprègne malheureusement, semble-t-il, le factum dont je viens de parler, voici quelques réflexions inspirées par une lecture sereine et intellectuellement honnête de l’histoire maçonnique. Elles ont pour ambition d'éclairer et non rendre confus les lecteurs. A chacun de s’en emparer librement et de les juger sans a priori.

Une fois de plus, les feux de l’actualité maçonnique relancent le débat sur la « régularité », question cent fois soulevée en France depuis des décennies, alimentant bien des fantasmes et autant de gesticulations oratoires.

L’objet de la présente note n’est pas de faire le tour d’un sujet infiniment plus complexe que ne le pensent certains, mais d’apporter à la réflexion commune quelques éléments objectifs, tirés de l’histoire, pour tenter de mieux comprendre les enjeux. Il semble en effet que les prises de position publiques des uns et des autres empruntent beaucoup plus souvent à l’art de la posture qu’à une analyse tant soit peu documentée de la question...

Des préliminaires équivoques

Or, avant d’être l’histoire d’une idée, l’histoire de la régularité est celle d’une équivoque.

Rappelons d’abord, pour planter le décor, la manière dont la régularité est le plus souvent présentée en France.

Il y aurait, d’un côté, les « Anglais » et ceux qui se rattachent à leur bannière, défendant une conception « déiste » – ou « dogmatique » – de la franc-maçonnerie, (voire, selon certains, une conception « mystique » ! ) et qui, de ce fait, imposeraient la croyance en Dieu comme « la base, la pierre angulaire, le ciment et la gloire de notre vieille confrérie », pour reprendre le mots d’Anderson qui, pour sa part, les appliquaient seulement à l’ amour fraternel…

Il y aurait, de l’autre côté, une maçonnerie française classique, en tout cas continentale et majoritaire sur cette rive de la Manche, libérale, progressiste et « adogmatique » par essence, profondément attachée à la liberté « absolue » de conscience – et même à l’origine de ce magnifique concept –, fièrement opposée au dogmatisme des Anglais.

D’un côté l’impérialisme spiritualiste, de l’autre la liberté philosophique : le choix serait donc simple et son issue déjà inscrite dans les termes mêmes qui l’exposent. Malheureusement, il s’agit-là d’une laborieuse caricature qui ignore ou méconnaît la montée en puissance d’une vision de la maçonnerie qui, en Grande Bretagne, ne s’est constituée que sur deux siècles au moins et qui surtout, pendant la même période, n’a pas sensiblement différé de celle qui prévalait en France.

Rappelons ici cette vérité élémentaire que l’histoire documentée établit sans aucune difficulté : du début du XVIIIème siècle au milieu du XIXème, aux particularités nationales près, touchant à la culture des peuples et à leur façon d’exprimer certaines choses, la franc-maçonnerie a partagé le même esprit et pratiquement les mêmes rituels des deux côtés de ce que nous nommons la Manche et que les Britanniques s’obstinent à appeler le British Channel. Opposer les deux, comme on pourrait opposer deux mondes inconciliables dès l’origine, est donc illusoire et tout simplement erroné. Mieux encore : si l’expression « liberté de conscience » a bien fait son apparition assez tôt dans le vocabulaire maçonnique, ce ne fut pas en France, où la notion n’eut que très tardivement dans le XIXème siècle une connotation maçonnique. La première mention qui en fut faite dans un texte maçonnique se trouve dans l’édition de 1738 – pas celle de 1723 ! – des Constitutions d’Anderson (cette version que l’on dit parfois « régressive » par rapport à la première) : James Anderson revendique pour tous cette liberté mais il entend aussi sous ce terme (liberty of conscience), comme on l’entend encore de nos jours dans les pays anglo-saxons, la liberté religieuse.[1]

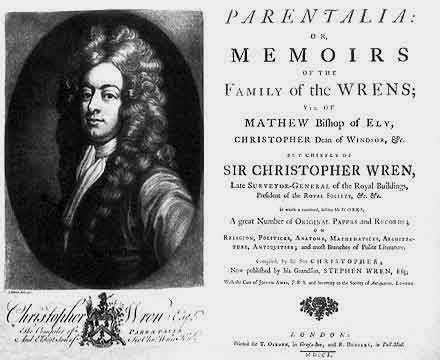

![1738_titlepage.jpg]()

C'est là qu'on énonce la "liberté de conscience"...

Quant à la propagande présumée d’une certaine maçonnerie anglaise pour le « dogmatisme religieux » et ses prétendues obsessions « spiritualistes », il n’est que de lire les propos très récents de son Député Grand Maître – le n°3 de la Grande Loge Unie d’Angleterre – pour s’en faire quelque idée :

« Lorsque nous parlons de notre Pure et Ancienne Maçonnerie, nous devons être absolument clairs sur le fait que nous appartenons à une organisation laïque [secular], c’est-à-dire une organisation non-religieuse […] La Franc-Maçonnerie, comme nous le savons tous, n’est ni un substitut de religion ni une alternative à la religion. Elle ne s’occupe certainement pas de spiritualité et ne possède aucun sacrement ; […] L’Ordre cherche à encourager les hommes à être loyaux envers leur pays, à respecter la loi, à s’efforcer au meilleur comportement, à prendre en considération ses relations avec les autres et à se rendre toujours plus utiles à leurs frères en humanité, en d’autres termes, à poursuivre une vie morale ».[2]

Qui ne souscrirait, en France, à un tel programme qui bannit toute spiritualité « religieuse » comme étrangère au champ de la franc-maçonnerie? Qui récuserait cette affirmation de « laicité » ?

Mais nous sommes en Angleterre, où rien n’est simple. Jonathan Spence ajoute aussitôt :

« Cependant nous sommes une organisation laïque qui soutient la religion. La croyance en un Etre Suprême est une exigence absolue pour tous ses membres »…

« Laïque » et pourtant « religieuse » : telle est la franc-maçonnerie anglaise. On pourrait dire du franc-maçon anglais, comme les personnages de Montesquieu parlant d’Uzbek, dans les Lettres persanes : « Comment peut-on être ‘anglais’ [ou ‘persan’]? »…

Quittons donc les caricatures, les faux-semblants et les simplifications réductrices pour tenter de nous approcher d’une réalité complexe. Il faut faire ici une archéologie de la régularité.

Les premières mentions de la régularité.

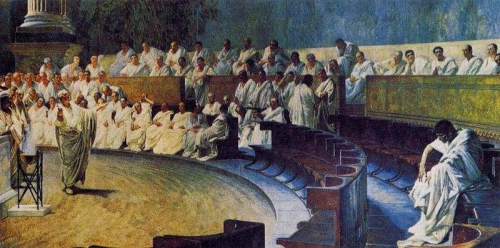

Puisque tout a commencé en Angleterre – qu’on le veuille ou non –, voici près de trois siècles, c’est dans les plus anciens textes maçonniques de la première Grande Loge « de Londres et de Westminster », fondée en 1717, qu’il convient de rechercher les premiers éléments du débat.

L’émergence d’une Grande Loge prétendant à la suprématie sur toutes les loges « particulières », rapidement et suggestivement dénommées « loges subordonnées » (subordinate), ne se fit pas sans difficulté ! C’était une innovation de taille dans l’histoire du Métier. En témoignent les multiples essais de résistance qui s’observèrent dès le début : non seulement des loges qui refusèrent pendant longtemps de rejoindre le giron londonien, mais aussi d’autres, comme celle d’York, affirmant – sans preuve absolument convaincante – une lointaine ancienneté et s’érigeant dès 1725 en Grande Loge de toute l’Angleterre (Grand Lodge of All England at York) ! Bien sûr, on ne peut ignorer la grande querelle qui structura véritablement toute l’histoire maçonnique anglaise entre 1751 et 1813 : la querelle des Antients et des Moderns, opposant la première Grande Loge de 1717 à celle fondée à Londres par des émigrés d’origine irlandaise. La question de l’obédience maçonnique – au sens strict : «à qui obéit-on- ? » – fut donc au centre de la vie maçonnique anglaise pendant tout le XVIIIème siècle et trouva son épilogue en 1813 avec la création de la Grande Loge Unie.

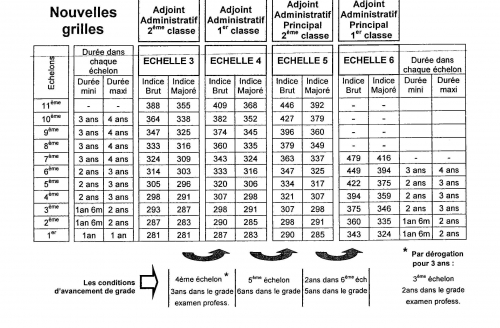

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la première notion de régularité : au XVIIIème siècle, est régulière, en Angleterre, une loge qui se soumet à une Grande Loge…et qui lui paie ses capitations ! Du même coup, ses membres ont droit à la solidarité de cette Grande Loge, préoccupation maçonnique essentielle du temps, exprimée par la création chez les Modernes, dès 1724, du Comité de Charité.

« Regular », en anglais, veut dire avant tout ; « normal, habituel, classique ». On opposera très tôt aux loges « régulières » les loges « clandestines » (clandestine) : le reproche qu’on leur adressait n’était pas quelque différence philosophique ou religieuse, mais leur statut indépendant ou leurs origines incertaines. Il n’est alors jamais question d’autre chose.

En France, on qualifiera ainsi le Grand Maître Louis de Clermont de « Grand Maître de toutes les loges régulières du Royaume » et une liste de celles-ci, reprenant cette formule, sera même publiée en novembre 1744. Le mot « régulier », sans doute en raison du contexte catholique, a dû prendre en France une connotation plus ou moins « monastique » – mais pas en Angleterre où les communautés monastiques avaient été dissoutes depuis 1536 : étaient régulières les loges qui, en France, se soumettaient à une « règle » : celle de la Grande Loge – c’est-à-dire, pendant longtemps, guère autre chose que l’entourage immédiat du Grand Maître se formant en une loge de Grands Officiers, dite « Grande Loge ».

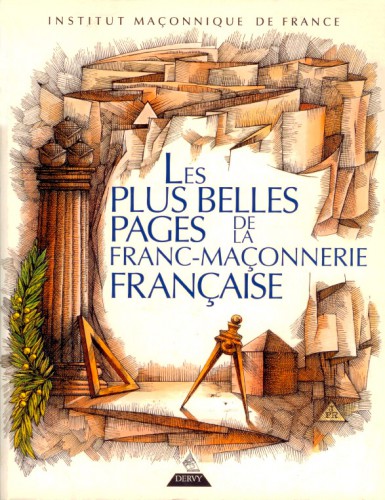

![comte_de_Clermont.jpg]()

Le Grand Maitre de "tous les loges régulières" du Royaume

Résumons : aussi bien en France qu’en Angleterre, la régularité fut pendant longtemps une affaire purement administrative et ne concernait que les loges d’un pays donné par rapport à la ou les Grande(s) Loges(s) qui prétendai(en)t y exercer une autorité.

Les relations avec les autres pays

La question de la régularité, de nos jours, est pourtant avant tout une affaire de relations internationales entre Grandes Loges. Or, cette question a été évoqué très tôt, elle aussi, en des termes assez peu dramatiques, au demeurant. Ainsi, en 1738 encore, Anderson signale que depuis la création de 1717, des Grandes Loges ont vu le jour hors de l’Angleterre et il cite « les Loges d’Écosse, d’Irlande, de France et d’Italie » qui, « assumant leur indépendance, ont leur propres Grands Maîtres, bien qu’ayant les mêmes Constitutions, Devoirs et Règlements [que l’Angleterre][3].

On voit par conséquent que la question des relations internationales a commencé par un constat très pacifique.

On ne pouvait en effet mieux dire et c’était si vrai que l’article VIII des General Regulations de 1723 se trouve intégralement et fidèlement traduit dans l’article 16 des Règlements généraux adoptés à Paris le 11 décembre 1743, quand fut élu le Comte de Clermont :

« Si plusieurs maçons s’ingèrent de former une loge sans la permission du Grand Maître, les Loges régulières ne doivent point les soutenir ni les avouer pour des frères qui ont de l’honneur et qui sont dûment formés [en Loge] ».

Le terme « reconnaissance » (recognition) lui-même, pendant tout le XVIIIème siècle et une grande partie du XIXème, n’a guère concerné que le statut des Frères en particulier : étaient-ils reconnus par leur loge, ou appartenaient-ils à une loge elle-même reconnue par la Grande Loge ? Il s’agissait essentiellement, et même exclusivement, d’une affaire intérieure à un pays donné.

Lorsque la Grande Loge d’Angleterre établissait des relations avec d’autres Grandes Loges établies dans d‘autres pays, elle ne parlait jamais de « reconnaissance » mais elle échangeait parfois des garants d’amitié : à cela se bornèrent les relations maçonniques internationales jusqu’au cœur du XIXème siècle. Tout au long du XVIIIème siècle un maçon voyageant en Europe exhibait son diplôme ou son « Certificat de Grande Loge « (Grand Lodge Certificate ) et il était très généralement reçu sans que soit jamais évoqué la question de la « régularité » : il émargeait à une Grande Loge et cela suffisait. Il y avait sans nul doute, à cette époque, un véritable « espace maçonnique européen…

En 1765, la Grande Loge des Modernes conclut un traité avec la première Grande Loge de France. Il y était seulement stipulé qu’aucune ne créerait de loges sur le territoire de l’autre, ce que l’Angleterre s’empressa du reste de ne pas respecter en fondant la loge L’Anglaise de Bordeaux en 1766 ! De même, en 1775, il y eut un projet de traité entre la Grande Loge des Modernes et le jeune Grand Orient de France – héritier institutionnel de la première Grande Loge de France. Or, ce traité ne put aboutir, mais la cause de cet échec est loin d’être philosophique : le Grand Secrétaire d’Angleterre, Heseltine, jugea simplement inadmissible la formulation de l’article 1 du projet soumis par le Grand Orient :

« L’égalité étant la base de notre Ordre, la Grand Orient de France et celui d’Angleterre [sic] traiteront d’égal à égal ».

C’est donc sur un différend de préséance, et non sur une querelle « doctrinale », qu’échoua le projet. Il faut pourtant souligner au passage, comme l’a noté malicieusement mon aimable contradicteur Alain Bernheim[4]– qui demeure un grand chercheur lorsqu’il n’épanche pas sa bile –, qu’en 1814, un an après la création de la Grande Loge Unie, celle-ci comptait 647 loges tandis le Grand Orient de France en affichait 886 : « l’égalité » penchait pour le moins du côté de la France…

Il n’empêche que sous le Premier Empire, alors que guerre faisait rage entre les deux pays, des officiers français, prisonniers sur les pontons anglais et désireux de se constituer « régulièrement » en loge, tous membres du Grand Orient de France, sollicitèrent et obtinrent des autorités maçonniques une surprenante patente dont les premières lignes en disent long sur les conceptions maçonniques de leur temps :

« Au Nom et sous les Auspices du Grand Orient de France,

Et sous la protection immédiate de Sa Seigneurie, le Très Puissant, Très Illustre et Respectable Frère Lord Moira, Grand Maître en exercice de tous les Loges Régulières de Grande-Bretagne [….] »[5]

C’est ainsi que l’Angleterre n’eut jamais de relations officielles avec le Grand Orient de France car telle n’était pas alors la coutume, ce qui n’empêchait nullement, de part et d’autre, de « reconnaitre » pleinement la qualité maçonnique « régulière » des uns et des autres. Autant dire, pour évoquer l’événement qui est dans tous les esprits – le fameux Convent de 1877–, qu’à cette occasion la Grande Loge d’Angleterre ne résolut donc jamais de rompre des relations qui n’avaient jamais été officiellement sanctionnées par aucun traité !

Un réexamen soigneux de cette affaire est ici nécessaire pour comprendre la situation contemporaine.

Le tournant de 1878

Il n’est pas question de revenir sur les antécédents de la décision de 1877, cela relève d’une autre étude. Toutefois, il faut souligner qu’à la fin du XIXème siècle, les informations circulant plus vite et plus largement qu’au XVIIIème, la France et l’Angleterre étaient en outre engagées dans une politique européenne des nationalités qui les séparaient à nouveau sur bien des points, une initiative de cette nature ne pouvait demeurer sans réponse de Londres. Après l’embellie du Second Empire, les relations franco-anglaises se tendirent de nouveau pendant le dernier quart du siècle, tension qui culminera avec la crise de Fachoda (1898) qui faillit entrainer une guerre.

En outre, l’évolution politique et religieuse des deux pays avait été sans commune mesure d’une rive de la Manche à l’autre : l’Angleterre victorienne, au faîte de sa puissance et de sa gloire, avait pétrifié son image, sa structure sociale et son idéologie autour de trois piliers institutionnels ; 1. la monarchie – le 27 avril 1876, Victoria était devenue Impératrice des Indes et régnait désormais sur un domaine « où le soleil ne se couchait jamais » ; 2. l’Eglise d’Angleterre – en 1867, la première Conférence de Lambeth avait, à l’initiative de l’archevêque de Cantorbéry commencé à fédérer toutes les églises anglicanes dont les principes recteurs seront formellement fixés dans un texte (le Quadrilatère de Chicago-Lambeth) entre 1886 et 1888, donnant une charpente doctrinale définitive à la Communion anglicane dans le monde ; 3. enfin la Grande Loge Unie d’Angleterre – dont les principaux dignitaires se recrutaient dans les deux institutions précédentes.

Lorsque le Grand Orient – concurrent historique en termes d’influence en Europe – tourna le dos à la croyance obligatoire en Dieu, introduite en 1849 seulement dans sa Constitution, l’Angleterre ne put que réagir, et pour la première fois de son histoire, sur ce point de doctrine.

Mais contrairement à ce qui est souvent rapporté, elle ne rompit pas des relations qui, nous l’avons vu, n’avaient jamais existé. Elle chercha une solution pragmatique à un problème pratique : quelle attitude adopter à l’égard de maçons français, membres de Grand Orient de France, qui se présenteraient en visiteur dans une loge anglaise ? Gageons, du reste, que ce problème était assez théorique et que le cas devait se présenter rarement !

La solution adoptée fut simple et elle est riche d’enseignements bien qu’on n’en parle jamais. Le 16 mars 1878, après plusieurs mois de réflexion, la Grande Loge Unie adopta la résolution suivante :

« La Grande Loge Unie d’Angleterre, toujours désireuse de recevoir, dans l’esprit le plus fraternel, tous les Frères appartenant à toutes les Grandes Loges étrangères dont les travaux sont conduits selon les anciens Landmarks de l’Ordre, dont le premier et le plus important est la croyance au Grand Architecte de l’Univers, ne peut reconnaître (cannot recognise) comme vrais et véritables Frères ceux qui auront été initiés dans des Loges qui nient ou ignorent cette croyance. »[6]

Plus précisément encore, il fut arrêté qu’on ne recevrait un visiteur dans une Loge de la Grande Loge Unie que si ce dernier, à défaut de produire un certificat de sa Grande Loge conforme à cette exigence (c’est-à-dire faisant mention explicitement du GADLU), pouvait confirmer par serment sur la Bible sa croyance personnelle en un Être Suprême [7]: à la régularité obédientielle on substituait, en quelque sorte, une régularité personnelle. C’était aussi la première fois que le terme « reconnaissance » (recognition) était appliqué à d’autres Grandes Loges et aux relations internationales, il faut le souligner : il n’en avait jamais été question auparavant. Ce système survécut, pour la France surtout qui avait justifié cette décision, jusqu’en 1913, date de création de la première obédience « régulière » – parce que reconnue comme telle – en France.

Les Basic Principles de 1929

« Le Très Respectable Grand Maître ayant exprimé le désir que le Bureau établisse une déclaration des Principes de Base sur lesquels cette Grande Loge puisse être invitée à reconnaître toute Grande Loge qui demanderait à être reconnue par la Juridiction Anglaise, le Bureau des Propositions Générales a obéi avec joie. Le résultat, comme suit, a été approuvé par le Grand Maître, et formera la base d'un questionnaire qui sera retourné à l'avenir à chaque Juridiction qui demandera la reconnaissance Anglaise. Le Bureau souhaite que non seulement ces obédiences, mais plus généralement l'ensemble de tous les Frères de la Juridiction du Grand Maître, soient entièrement informés de ces Principes de Base de la Franc-maçonnerie auxquels la Grande Loge d'Angleterre s'est tenue tout au long de son histoire.

- Régularité d'origine ; c'est-à-dire que chaque Grande Loge doit avoir été établie légalement par une Grande Loge dûment reconnue ou par trois Loges ou plus régulièrement constitués.

- Que la croyance en le Grand Architecte de l'Univers et en Sa volonté révélée soient une condition essentielle de l'admission des membres.

- Que tous les initiés prennent leurs Obligations sur, ou en pleine vue, du Volume de la Loi Sacrée ouvert, de manière à symboliser la révélation d'en haut qui lie la conscience de l'individu particulier qui est initié.

- Que les membres de la Grande Loge et des Loges individuelles soient exclusivement des hommes, et qu'aucune Grande Loge ne doit avoir quelque relation maçonnique que ce soit avec des Loges mixtes ou des obédiences qui acceptent des femmes parmi leurs membres.

- Que la Grande Loge aient un juridiction souveraine sur les Loges qui sont sous son contrôle; c'est-à-dire qu'elle soit une organisation responsable, indépendante, et gouvernée par elle-même, disposant de l'autorité unique et indiscutée sur les Degrés du Métier ou Symboliques (Apprenti, Compagnon et Maître) au sein de sa juridiction; et qu'elle ne dépende ni ne partage en aucune manière son autorité avec un Suprême Conseil ou un autre Pouvoir qui revendiquerait quelque contrôle ou supervision que ce soit sur ces degrés.

- Que les trois Grandes Lumières de la Franc-maçonnerie (à savoir le Volume de la Loi Sacrée, l'Equerre et le Compas) soient toujours exposées quand la Grande Loge ou ses Loges subordonnées sont au travail, la première d'entre elles étant le Volume de la Loi Sacrée.

- Que la discussion de sujets politiques ou religieux soit strictement interdite au sein de la Loge.

- Que les principes des Anciens Landmarks, des coutumes et des usages de la Fraternité soient strictement observés. »

L’énoncé des règles de reconnaissance, laquelle renferme de façon ambiguë la notion de régularité (puisque celle-ci est la condition sine qua non, nécessaire mais pas suffisante, de la reconnaissance : s'y ajoutent des considérations à la fois administratives et géopolitiques), ne survint donc que très tardivement – soit très récemment, en 1929 : ce fut l’équivalent, pour la Grande Loge, du Quadrilatère de Lambeth pour l’Église d’Angleterre…

Cette époque n’est du reste pas quelconque dans l’histoire de l’Empire britannique. Elle correspond au début du basculement, de l’émiettement – puis, à peine quinze ans plus tard, de l’explosion – de cet Empire que Londres tentera de récupérer sous la forme de Commonwealth. De même que le gouvernement de Sa Majesté s’efforçait de trouver les moyens de conserver son influence future sur des pays qu’attirait le « Grand Large » et le goût de l’indépendance, de même les autorités maçonniques anglaises, qui avaient constitué des loges et des districts directement rattachés à Londres partout dans l’Empire, recherchèrent le moyen de formuler les règles qui permettraient à ces loges – et aux futures Grandes Loges indépendantes qui allaient inévitablement en naître – de maintenir un lien avec la « Grande Loge Mère » (Mother Grand Lodge). En échange de l’acceptation par elles de ce statut d’honneur pour la Grande Loge Unie d’Angleterre, ces nouvelles Grandes Loge seraient « reconnues ».

L’application de ces règles ne posa aucune difficulté pour les Grandes Loges issues de l’ancien « système unique » de la Grande Loge anglaise à travers le monde : élevées dans les principes anglais, partageant largement sa culture, les nouvelles puissances maçonniques (comme l’Inde par exemple) ne virent aucune difficulté dans l’énoncé de ces règles qui, pour elles, allaient pratiquement de soi.

Le problème vint plutôt de la nécessité, qui apparut rapidement, de les étendre à des Grandes Loges indépendantes depuis toujours mais qui recherchèrent avec plus ou moins d’avidité – souvent pour obtenir un supplément de légitimité – la reconnaissance de Londres. La Grande Loge Unie ne se fit guère prier pour entrer dans ce jeu : elle avait trouvé le moyen d’étendre et même d’institutionnaliser son privilège d’honneur dans la communauté maçonnique internationale – cela même que le Grand Orient de France, pour des raisons sans rapport avec un quelconque débat métaphysique, lui avait refusé dès 1775 ! C’est pourtant ici que le choc des cultures commença à se manifester.

Il serait trop long de reprendre ici la liste des incidents qui, surtout après la dernière guerre, ont émaillé le monde de la régularité anglo-saxonne. Si de nombreuses Grandes Loges furent reconnues, d’autres fut « déreconnues » pour des raisons au reste peu nombreuses qui tinrent presque toujours à la question du Volume de la Loi Sacrée (Volume of the Sacred Law) et l’affirmation de la foi en Dieu, Grand Architecte de l’Univers – comme en Belgique encore en 1979, ce qui a conduit la déreconnaissance de la Grande Loge de Belgique et la création subséquente de la Grande Loge régulière de Belgique, laquelle n’a depuis lors jamais plus varié sur sa doctrine. La question des intervisites « irrégulières » (les autres critères n’ayant pas été remis en cause) a également joué dans ces incidents avec la GLUA, mais moins qu’on ne le croit : la Grande Loge suisse Alpina fut inquiétée et les relations avec Londres suspendues pour 12 à 15 mois, en 1965 puis en 1971, pour cette raison. Alpina donna à chaque fois l’assurance que cela ne se renouvellerait plus (?) et la reconnaissance fut rétablie ! La GLUA, qui rectifia sa position en quelques mois dans les deux cas, nota à cette occasion que plusieurs Grandes Loges régulières européennes ne l’avaient pas suivie dans son action de déreconnaissance initiale : on voit bien que certains principes semblent donc plus fondamentaux que d’autres…

L’examen soigneux des Principes de 1929 montre du reste que quelque points ce texte sont très liés à la culture maçonnique anglaise et ne peuvent, en toute rigueur, être appliqués qu’à des traditions maçonniques qui s’y rattachent directement.

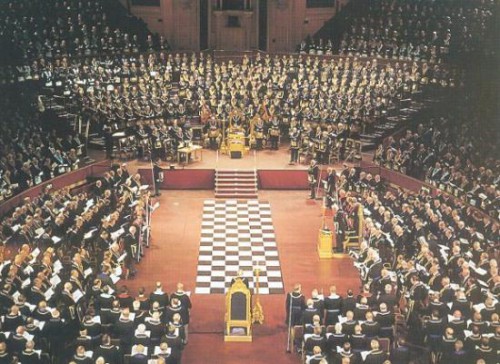

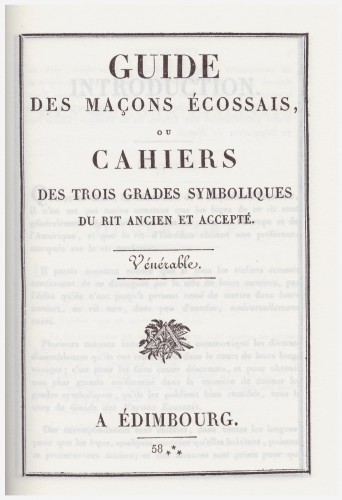

![]()

Les Trois Grandes Lumières :

inconnues sous cette forme en France pendant tout le XVIIIème siècle...

Prenons un simple exemple, certes un peu technique et qui passe souvent inaperçu mais qui est en soit très révélateur. Le point numéro 3 de 1929 exige que les « Trois Grandes Lumières de la Franc-Maçonnerie » (le Compas, l’Equerre et le V.S.L.) soient exposées et servent de support au serment. Or, il s’agit-là, rappelons-le, d’une disposition propre à la tradition des Antients, celle qui, pour l’essentiel, a triomphé lors de l’Union de 1813. Pour toutes les traditions maçonniques qui se rattachent aux Moderns– les plus anciens, on s’en souvent ! – les « Trois Grandes Lumières » existent (les trois « objets » sont présents), mais pas sous ce nom ni selon cet arrangement. Tout au long du XVIIIème siècle en Angleterre chez Modernes comme partout en France, et en France tout au long du XIXème siècle, sur la Bible – ou l’Evangile – c’était l’épée du Vénérable qu’on posait, et rien d’autre. Dans le Rite Français (du moins dans sa forme « traditionnelle » d’origine), le Compas est sur le plateau du Vénérable et l’Équerre sur le coussin qui sert au serment. Dans le Rite Écossais Rectifié – une Rite de type « Moderne » – le Compas et l’Équerre sont constamment entrecroisés et placés sur le plateau du Vénérable mais à distance de la Bible sur laquelle on ne trouve, là encore, que l’épée.

En somme, pour remplir à la lettre toutes les exigences des Basic Principles, il faut être anglais ou pratiquer…le Rite anglais ![8] Ici comme ailleurs, des « accommodements raisonnables » et une certaine marge d’interprétation sont donc nécessaires, et les Anglais l’ont tacitement admis.

La situation contemporaine

Le système anglo-saxon de la régularité a subi quelques assauts au cours des années récentes.

Le premier, dont on parle peu alors qu’il est très significatif, concerne le « principe de juridiction territoriale exclusive », qui stipule qu’il ne peut y avoir qu’une seule Grande Loge régulière par pays. On doit observer qu’il ne figure absolument pas dans les Basic Principles. Il s’agit d’une pratique héritée de l’usage américain qui imposa, au cours du XIXème siècle, pour des raisons de paix civile au sein d’une jeune nation, qu’il n’y ait qu’une seule Grande Loge pour chacun des États de l’Union. Il faut cependant constater que peu à peu, tacitement en tout cas, l’Angleterre a appliqué ce principe.

La situation moralement insupportable créée par la dualité des Grandes Loges « causasiennes » - c’est-à-dire « blanches » – et des Grandes Loges de Prince Hall – c'est-à-dire « noires » – aux États-Unis, a cependant obligé l’Angleterre à ne plus se retrancher derrière ce principe et à reconnaître finalement, dans le courant des années 1990, deux Grandes Loges par État aux USA! Il faut également mentionner le cas spécial de l’Allemagne qui, après la guerre, a rassemblé les morceaux épars d’une histoire maçonnique agitée pour former la confédération des Grandes Loges Unies d’Allemagne, toutes réunies sous un chapeau théorique, seul reconnu par Londres.

Le système de la régularité internationale n’est donc pas un monolithe, c’est au contraire un univers contradictoire ou des obédiences connues et non reconnues par Londres se côtoient dans un espace théoriquement commun. Bien des combinaisons sont donc possibles, du moins théoriquement et jusqu’à un certain point : il y a des bornes (landmarks) à ne pas franchir.

Il reste en effet que, aux yeux des Anglais, seule la reconnaissance par Londres est la « vraie » régularité mais c’est généralement le terme d’un long processus. Or sur ce point la GLUA n’a jamais, jusqu’ici, souffert le moindre compromis sur les principes. En cela, n’en déplaise notamment à Monsieur Bernheim qui veut semer la confusion dans les esprits et qui prend en l’occurrence ses désirs pour des réalités, je constate une fois de plus et je réaffirme cette évidence qu’il n’y a pas de régularité (au sens anglo-saxon du terme, le seul qui intéresse tout le monde) sans sa reconnaissance explicite ! Si tout le monde, comme c'est devenu un jeu en France, est régulier dans son coin, reconnu par soi-même, alors le mot "régulier" n'a plus aucun sens - ce que je ne suis pas éloigné de penser, du reste...

Presque tous les cas de « déreconnaissance », on l’a déjà dit, ont été liés au non respect par une Grande Loge de la clause concernant la croyance en un Etre Suprême. Les spéculations de certains sur les prétendues différences qui existent entre la version de 1929 des Basic Principles et la rédaction « moderne » de 1989 ne doivent pas induire en erreur : cette dernière fut un projet jamais adopté et qui ne figure nulle part dans les documents officiels actuels de la GLUA, et notamment pas dans son Book of Constitutions ! Les déclarations récentes du Député Grand Maître, évoquées plus haut, sont parfaitement claires :

« La croyance en un Être Suprême est une exigence absolue pour tous ses membres »

La doctrine anglaise n’a donc pas changé et ne changera pas de si tôt. Il s’agit là d’une donnée essentielle de la culture anglaise où l’appartenance religieuse est en partie constitutive de l’identité sociale.[9]

Plus récemment, l’accent a été également porté sur interdiction, d’ailleurs ancienne, des intervisites avec les obédiences irrégulières – c’est-à-dire non reconnues, car une obédience « régulière et non reconnue », objet bizarre, est traitée par les Britanniques exactement comme une obédience irrégulière, cela va de soi. Il est certain que si l’on peut éventuelle mentir – à soi-même ou aux autres – à propos du Grand Architecte de l’Univers, il est plus difficile de jouer avec les intervisites. Les embarras de vocabulaire de certains responsables maçonniques français, au cours des derniers mois, l’ont tristement illustré. Il regrettable que dans cette affaire qui a défrayé la chronique maçonnique française depuis deux ans, et créé bien du désordre, mais qui semble parvenir à son terme prévu, on ait feint de croire que cette règle était devenue obsolète ou qu’il y avait « avec le ciel des accommodements ». Il n’en est rien. Les Grandes Loges régulières ne se font pas fait faute de le rappeler avec la plus grande clarté à qui veut les entendre – mais quand on ne veut pas entendre...

Toute la question est plutôt de savoir si les Anglo-saxons vont finir par comprendre que ce qui vaut pour eux et chez eux doit être adapté pour s’harmoniser avec une culture continentale européenne sensiblement différente de la leur.

Ne jugeons donc pas trop hâtivement mais cherchons nous-mêmes à comprendre et prenons en compte des éléments qui n’appartiennent pas forcément à notre propre culture. Aux postures commodes, tentons de substituer une approche ouverte et compréhensive. Elle passe notamment par une meilleure connaissance de l’histoire des uns et des autres.

Produit d’une histoire complexe et mouvementée, la franc-maçonnerie européenne s’est composée plusieurs visages en bientôt trois siècles. Tous proviennent cependant d’une source commune dans laquelle on peut se reconnaître ou dont on peut, au contraire, se distancier, mais qu’en aucun cas on ne doit ignorer si on veut comprendre en profondeur une institution parfois aussi mystérieuse pour ses adeptes qu’elle l’est aux yeux du grand public.

Au tournant de son histoire marquée par un passé glorieux, confrontée aujourd’hui à un certain déclin en Angleterre comme aux États-Unis, la franc-maçonnerie s’interroge elle-même sur son avenir et sur l’opportunité de réexaminer ses fondements et peut-être une partie de ses pratiques. Si un plus grand nombre de francs-maçons français, se montrant moins bardés de certitudes, faisaient de leur côté un peu de ce chemin, ce qui est vu parfois comme un conflit déchirant de la maçonnerie mondiale apparaitrait peut-être pour ce qu’il est vraiment : un malentendu qu’un nouveau « tunnel sous la Manche » – intellectuel cette fois – pourrait sans doute aplanir.

[1] Epître dédicatoire, p. v.

[2] Jonathan Spence – Discours du Député Grand Maître, 14 septembre 2011 (Site de l’UGLE).

[3]The New Book of Constitutions, 1738, p. 196.

[4]Une certaine idée de la franc-maçonnerie, Paris, 2008, pp. 46-47.

[5] J.H. Thorp, French Prisoners Lodges, Leicester, 1900, p. 88.

[6]Gould’s History of Fremasonry, Londres, 1886-1888, III, p.26.

[7] M. Brodsky, The Regular Freemason, a short history of masonic regularity, AQC 106 (1993), 112.

[8] Les rituels du REAA pour les grades bleus, seulement rédigés en 1804 (Guide des Maçons Ecossais), satisfont exactement ces critères car ils reposent précisément, pour l’essentiel, mais avec d’importantes modifications, sur une traduction du rituel des Antients, précisément…

[9] Du reste, les mésaventures de la Grande Loge de France devant la Commission de reconnaissance des Grandes Loges des USA, en 2003, ont porté sur le même point et montrent que les maçons américains, quoi que certains d’entre eux laissent entendre parfois, sont sur la même ligne que les Anglais en ce domaine.