Un des sujets les plus fréquents de querelles et de désordres, dans la maçonnerie française notamment, est la question des patentes. On a vu, nombre de fois, des Obédiences ou des Juridictions de hauts grades nouvellement crées – par scission ou par « essaimage » – à l'initiative de membres « régulièrement » initiés aux grades divers que ces structures entendaient désormais contrôler de façon indépendante, aller à la recherche, souvent pénible et mouvementée, de la « patente » qui seule, selon elles – et plus encore selon les autres ! – pourraient légitimer leurs travaux.

Le sujet n’est pas nouveau et a entrainé quelques-uns des épisodes les plus pittoresques – mais parfois aussi les plus navrants – de l’histoire maçonnique dans notre pays. Un rapide survol historique permet cependant de l’éclairer d’un jour nouveau. Je voudrais donner ici quelques indications que je me réserve développer d’une façon bien plus considérable dans un livre à paraitre d’ici trois ou quatre ans.

Qu’est-ce qu’une patente ?

D’où vient cette idée qu’un document, « dénommé « patente » – Warrant, en anglais – est indispensable pour que les travaux maçonniques soient parfaitement indiscutables, du moins en droit, sinon en fait ?

Il faudrait ici refaire toute l’histoire de la notion juridique de patente, car c’est de là que tout vient.

Dans le droit ancien, une lettre patente (angl. Letters patent) était un acte public (lat. patere : « être ouvert ») par lequel le roi conférait à ce qui dépendait de son autorité, un droit, un statut ou un privilège. Ce document s’opposait à la Letter closed ou en français la lettre de cachet (car cachetée !) qui ne s’adressait qu’à son destinataire – et pas nécessairement pour le mettre en prison !

On l’aura compris, la patente est un instrument juridique par lequel une autorité civile permet à une personne, un groupe de personnes ou une institution d’exercer une certaine activité, le bénéficiaire reconnaissant en revanche la suprématie du patente – et admettant, le cas échéant, qu’il puisse en décider le retrait : on le voit, ce n’est pas autre chose, en définitive, qu’une procédure de soumission politique…

La patente en maçonnerie

Quand la patente a-t-elle fait son apparition en maçonnerie ? Là encore, comme en de nombreux autres domaines, c’est en Angleterre que tout a commencé.

Lorsque, à partir de 1721 et l’arrivée du premier Grand Maître noble de la Grande Loge de Londres, John, 2e Duc de Montagu, les loges furent chapeautés par un haut aristocrate, la Grande Loge, soucieuse d’asseoir son autorité, qui reposait sur des fondements traditionnels pour le moins assez faibles, inventa tout à la fois la notion de « régularité » - qui signifiait alors simplement : « relever d’une autorité connue dont on suit les règlements » – et la patente qui en était la manifestation officielle.[1]

Les mêmes usages seront suivis en France dès la Grande Loge commencera, bien plus tardivement, et avec difficulté, à imposer son autorité sur les loges du royaume.

Dans tous les cas, le point le plus intéressant était que - la délivrance des patentes donnait lieu au paiement d’un droit de chancellerie…

De nos jours, tous les loges anglaise sont pourvues de patentes…sauf celles qui dérivent des quatre loges réputées fondatrices en 1717 (il n’en subsiste d’ailleurs que trois), lesquelles sont dite…time immemorial (« de temps immémorial » !)

![andersonfront.jpg]()

Les Constitutions : naissance de l'autorité maçonnique

La saga des fausses patentes et des documents fondateurs apocryphes

On pourrait écrire un véritable roman sur les patentes dont se sont parés les fondateurs d’obédiences ou de Rites pour tenter d’établir – souvent contre toute évidence – qu’ils n’avaient rien inventé mais ne faisaient que transmettre « pure et dans tâche », ou de « réveiller » une tradition ancienne dont ils avaient « régulièrement » reçu le dépôt, ce dont témoignait justement la « patente », c’est-à-dire la « preuve publique » qu’ils exhibaient.

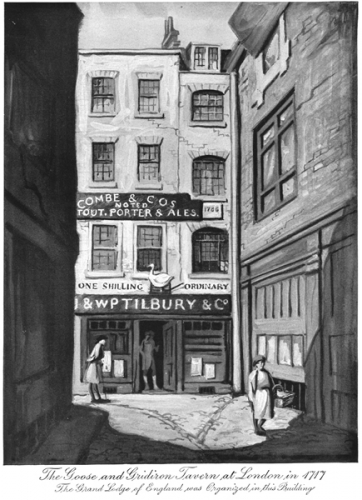

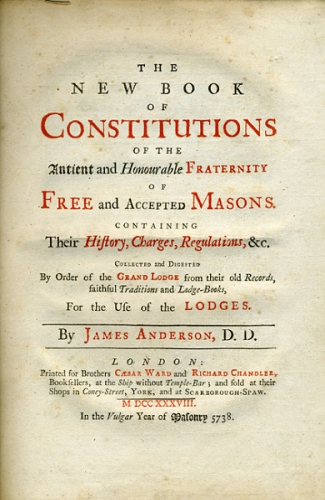

Après tout, l’exemple venait de haut et de loin : c’est sur ces bases que fut constituée en 1717 (ou plus exactement vers 1721, en prétendant remonter à 1717) la Grande Loge de Londres ! Selon Anderson, en effet, elle avait été seulement « réveillée », ses Constitutions – entièrement refondues et dotées d’un plan et, surtout, d’un contenu entièrement nouveaux en 1723 – n’étant que le dernier maillon de la longue chaine des Anciens Devoirs (Old Charges), dont l’origine se perdait dans la nuit des temps – Georges Payne, réputé avoir été Grand Maître en 1720, n’avait-il pas montré le Ms Cooke, que l’on date de 1420 environ ? Cela ne valait-il pas « dépôt de fondation » ?

Suit alors la longue liste des documents qui ultérieurement – alors que tous sont tous des faux manifestes et parfois éhontés, ou simplement des documents grossièrement antidatés – ont servi de base et de justification d’origine à des institutions ou des Rites aujourd’hui vénérables – et qui veillent jalousement à ce que l’on ne fasse rien sans une patente délivrée par elles !

Voici, pour en donner quelque idée, une liste non exhaustive :

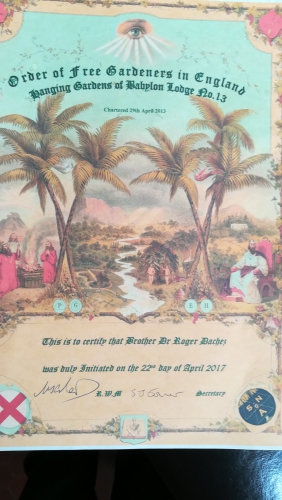

La patente Gerbier, réputée de 1721, apparue en 1785, est un faux évident comme le pensait déjà Thory au début du XIXe siècle, mais le Chapitre du Dr Gerbier qui se fondait sur cette prétendue patente n’en fut pas moins co-fondateur du Grand Chapitre Général du Grand Orient de France !

La patente de Martinès de Pasqually, datée de 1738, supposée attribuée par Charles Stuard, et qu’il exhiba très tôt dans sa carrière pour se faire ouvrir les portes des loges et imposer son Rite, qui devait influence le RER, est d’une invraisemblance absolue tant par sa forme que par son contenu.

La patente Morin (1761) a bien existé mais les pouvoirs quelle attribuait à son bénéficiaire furent révoqués cinq ans plus tard par l’autorité qui l’avait émise – ce qui n’empêche pas qu’elle soit l’un des documents fondateurs de ce qui devait devenir, après des aventures improbables, le REAA.

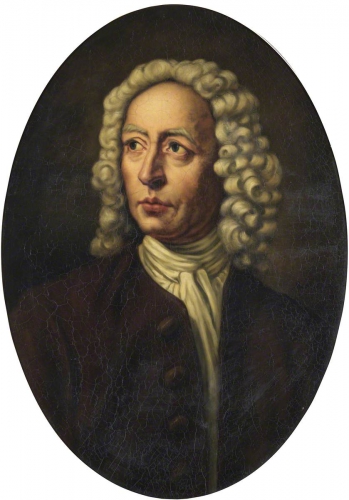

Les Grandes Constitutions, dites de 1786, absurdement attribuées à Frédéric de Prusse, texte de référence de l’autorité du REAA, est un faux grossier inspiré d’un texte émanant de la Grande Loge de France en 1763, outrageusement plagié.

![Friedrich_Zweite_Alt.jpg]()

Frédéric II

Auteur présumé de Grandes Constitutions dont l'essentiel avait été rédigé par la première Grande Loge de France une vingtaine d'années plus tôt.

Le texte confond en outre manifestement le Saint Empire et la Prusse...

L’aventure se poursuit à l’époque contemporaine. Ainsi, nos amis anglais, si exigeants en matière de « régularité, » – c’est-à-dire de conformité aux règles qui sont les leurs, et à nulle autre – n’ont cessé de créer purement et simplement de nouveaux systèmes de Side Degrees- que nous nommons hauts grades en France –, au XXe siècle encore. Pour ne citer que quelques remarquables, L’Ordre auguste de la Lumière, créé en 1902, L’Ordre maçonnique des Précepteurs Pélerins en 1984, L’Ordre commémoratif de St Thomas d’Acre en 1998 et L’Ordre maçonnique d’Athelstan en 2005.

Si ces créations sont clairement des élaborations contemporaines – au demeurant très intéressantes et très intelligemment construites –, et sont par conséquent dépourvues de « patentes immémoriales», leurs auteurs ont néanmoins senti le besoin de se réclamer, eux aussi, d’un « document fondateur », même de façon très floue et très indirecte, par exemple en mentionnant de « vieilles archives » dont ils auraient fait la découverte providentielle !

Ces organisations n’en ont pas moins été reconnues par la GLUA comme d’authentiques « Masonic Bodies » – car dans ce pays, c’est elle qui donne aux Juridictions le droit d’exister « régulièrement » – et, par exemple, l’on compte à ce jour environ 5000 membres dans les « Cours » (Courts) de l’Ordre d’Athelstan…

La patente maçonnique de nos jours en France

La patente, en France, disons-le sans détour, est le plus souvent devenu un instrument de gestion de l’influence politique et de la puissance affichée d’une obédience ou d’une juridiction sur toutes les autres.

Pourtant, outre toutes les considérations historiques rappelées ci-dessus, et qui relativisent beaucoup la notion de patente en maçonnerie, certains cas aboutissent simplement à des absurdités : par exemple, lorsque l’on demande – comme on l’a fait auprès de moi à plusieurs reprises, dans les diverses responsabilités maçonniques que j’exerce ou ai exercées – une « patente Emulation » ! Mesure-t-on à quel point une telle demande est grotesque ? En premier lieu parce que, en toute rigueur, seule la loge Emulation de Londres pourrait le faire…ensuite et surtout parce qu’elle-même ne l’a jamais fait ! Elle attribue un « label », en quelque sorte, reconnaissant que telle ou telle loge suit le rituel défini par elle, mais si quelque loge que ce soit, au sein de la GLUA, décide de travailler « Emulation with some alterations » ou tout autre Working, elle recevra bien sûr une patente de la GLUA pour travailler les Craft Degrees (les trois grades du Métier) sous son autorité, mais certainement pas la patente d’un Rite – ce qu’Emulation n’est absolument pas, au sens français du mot « Rite ». Dès lors, de quel droit, en France une autorité maçonnique quelconque attribuerait-elle une « patente Emulation » ?

Mais allons plus loin. Lorsque René Guilly-Désaguliers et ses compagnons de route, en 1968, ont créé la LNF en y rétablissant selon les formes du XVIIIe siècle, Le Rite Français Traditionnel (RFT) ; a-t-il éprouvé le besoin de demander une patente au GODF – lequel ne l’aurait sans doute pas accordée à cette époque, surtout pour une forme du Rite Français qu’il ne pratiquait plus depuis fort longtemps et qui allait alors à l’encontre de ses principes et de ses pratiques les mieux établies ? Fallait-il, dès lors, que les Frères de la LNF s’interdisent cette heureuse refondation ?

On pourrait enfin élargir la remarque à tous les Rites : si des Frères – ou des Sœurs, évidemment –, ayant été reçus à un ou plusieurs grades d’un Rite, constatant que, pour des raisons diverses, ils ou elles ne peuvent plus les pratiquer dans le cadre d’une Obédience ou d’une Juridiction donnée, décident de s’en affranchir et de refonder une structure nouvelle, plus conforme selon eux – à tort ou à raison – aux définitions d’origine, doivent-ils se l’interdire parce que personne ne leur donnera de patente ? C’est alors admettre que tout détenteur d’une patente « reconnue » – mais par qui ? – dont les origines lointaines sont elles-mêmes le plus souvent infiniment douteuses ou obscures, peut décider que désormais il faudra en passer par lui pour en obtenir une à l’avenir ! On voit rapidement à quelles conséquences absurdes ce raisonnement nous conduit…

Je mets de côté certains aventuriers maçonniques contemporains – qu’en droit commun on nommerait des escrocs – prétendant vendre à bon prix des patentes « indiscutables », mais quand une Juridiction bien établie exige, pour reconnaitre une structure maçonnique nouvelle désireuse de pratiquer un Rite qu’elle prétend détenir, qu’elle obtienne une patente d’elle et stipule que le nouveau titulaire sera lui-même incapable d’en accorder à d’autres, cela n’a plus aucun rapport avec la « régularité initiatique » et relève simplement de volonté de puissance et de l’arrogance politique.

J’entends immédiatement l’argument que l’on peut opposer à cette vision des choses : « Mais alors, désormais, tout le monde peut faire n’importe quoi et le transmettre à n’importe qui, sans patente ?! »

On peut à cela répondre plusieurs choses :

En premier lieu, et pour commencer avec un sourire, quand on porte un regard un peu distancié sur les mœurs et les péripéties du paysage maçonnique français, on se demander souvent si l’on ne fait pas déjà un peu n’importe quoi…sous couvert et à l’abri d’innombrables patentes !

Ensuite, et plus sérieusement, ce n’est pas ce que j’ai dit, mais je maintiens que d’un point de vue traditionnel – au sens presque guénonien du terme, une fois n’est pas coutume chez moi ! – un groupe de Frères et de Sœurs ayant été reçus à un grade donné dans des structures généralement considérées comme historiquement fondées à le leur communiquer, sont légitimes à la transmettre à leur tour, avec ou sans patente.

Et si demain ils décident de fonder un nouveau Rite et de créer de nouveaux grades – comme on l’a fait, notamment en France, tout au long du XVIIIe siècle et comme le font depuis toujours et de nos jours encore les Anglais ! – on pourra les reconnaitre ou non, admettre leur existence ou non, mais on n’aura pas à exiger d’eux la possession de la moindre patente pour légitimer leur action – ni même à leur en demander une pour reprendre leur création si on le souhaite (à moins qu’ils ne l’aient déposée à l’INPI !).

Enfin, la liberté n’exclut évidemment ni la rigueur ni la raison. Ce n’est pas parce qu’on peut tout faire que l’on doit tout faire. Il faut toujours s’efforcer de faire preuve de discernement et de bon sens dans toutes ses actions : ce sont malheureusement des qualités souvent en défaut dans la maçonnerie.

La patente a été introduite dans l’univers maçonnique pour tenter de contrôler les actions des uns et des autres. La détention d’une patente, en ce domaine, n’offre cependant que de faibles garanties, mais elle n’avait en tout cas pas d’autre objet. Si on la considère, en revanche, comme un critère d’authenticité traditionnelle, de « légitimité spirituelle » à pratiquer tel ou tel grade de la maçonnerie, alors on se trompe de sujet et l’on fait entièrement fausse route.

Tous ceux qui, souvent avec génie, ont créé, entre 1725 et 1760, au-dessus de ceux d’apprenti et de compagnon, l’essentiel des grades qui composent notre univers maçonnique, l’ont fait sans autorisation ni patente. Leur œuvre est le patrimoine commun et l’héritage indivis de tous les francs-maçons de bonne volonté, même si certains jugent utiles de s’auto-attribuer des patentes de légitimité exclusive.

Ce qui garantit la pratique la plus juste de la franc-maçonnerie, ce ne sont pas les patentes. C’est la sincérité, l’esprit de vérité, l’humilité, le travail persévérant et l’étude attentive et sérieuse de l’immense et passionnant patrimoine symbolique et rituel accumulé par les francs-maçons depuis trois siècles.

« C’est par mes œuvres que je montrerai ma foi. » Jacques,2, 18.

Tout un programme…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] J’ai développé ce sujet dans Régularité et reconnaissance – Histoire et postures, Editions Conform, 2014.